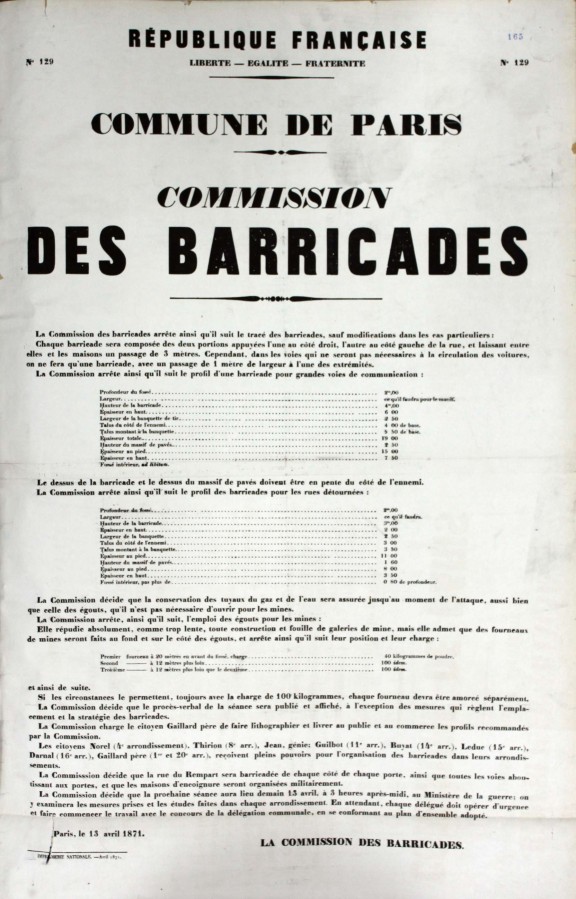

Arrêté sur le tracé des barricades

Date : 13 avril 1871

Thème : Les barricades

Fonds : Documents figurés

Cote : ATLAS 528

Photographie d’une barricade rue Perronet, à Neuilly, après la Commune

Date : 1871

Fonds : Documents figurés

Cote : 11Fi 5138

L’échec de l’attaque de Versailles par la Commune conduit ses chefs militaires à se tourner vers une stratégie défensive afin de dissuader les Versaillais d’entrer dans Paris.

Les barricades sont un élément essentiel de cette stratégie. Fortement rattachées à l’histoire des révoltes urbaines, celles-ci ont fleuri à chaque mouvement de mécontentement populaire depuis le XVIe siècle. Il s’agissait alors de structures construites de manière spontanée avec les éléments trouvés à proximité : pavés, grilles d’égouts, arbres…

La barricade change de nature sous la Commune, en devenant un élément défensif que les chefs militaires ont la volonté de standardiser. Une Commission des barricades est créée le 8 avril 1871 et tient sa première séance le 12. Elle décide de détruire les barricades du 18 mars pour les remplacer par deux ceintures de barricades parcourant Paris, dont la confection est confiée à des ingénieurs. Selon la largeur des rues, celles-ci doivent être continues (dans le cas où le passage des véhicules n’est pas nécessaire), ou construites en deux parties (pour les axes plus importants).

Cette volonté de rationalisation des barricades a toutefois des effets extrêmement limités, les ceintures défensives protégeant Paris des attaques des Versaillais ne voyant jamais le jour. Finalement, seules une quinzaine de barricades répondant aux préconisations de la Commission sont édifiées, à l’image de celles de la place de Concorde, recevant le surnom de « Château Gaillard », du nom du chef barricadier à l’origine de leur construction.

La décision de la Commission des barricades de publier et d’afficher dans la ville le procès-verbal de sa séance du 12 avril, même expurgé des mesures concernant l’emplacement et la stratégie des barricades, donnera bien assez d’informations aux adversaires de la Commune à leur sujet. De fait, ces ouvrages n’empêcheront pas les Versaillais de rentrer dans Paris. Dans la panique, les communards se replient alors dans leurs quartiers où ils construisent à la hâte de nouvelles barricades semblables à celles, improvisées, de mars 1871.

Pistes pédagogiques :

-

Faire émerger du commentaire en quoi consiste le revirement tactique des Communards. Quelle est la stratégie des barricades ? Sera-t-elle mise en œuvre ?

-

Avec quels matériaux sont édifiées les barricades ? Comparer avec d’autres, celles de 1968 par exemple.

-

Examiner l’implantation des barricades dans un quartier (celui de votre école ou celui d’une des barricades illustrées) à partir de la vue en compléments. Quel est l’impact sur la circulation/la vie de ce quartier ?

Compléments :

-

Vue générale de Paris, indiquant l’emplacement exact des barricades, BnF Gallica.

-

Photographie d’une barricade place Vendôme (construite sous la supervision du citoyen Gaillard), devant la rue de la paix, Bibliothèque historique de la ville de Paris, bibliothèques spécialisées de la Ville de Paris.

-

Image de la Commune : la barricade du boulevard Puebla, L'Histoire par l'image.

-

« La barricade de 1871 », dans La barricade, Marcel Cerf, sous la dir. d’Alain Corbin et Jean-Marie Mayeur, éditions de la Sorbonne.

-

La barricade, histoire d’un imaginaire insurrectionnel, France Culture.

-

Barricades de mai 1968, L'Histoire par l'image.