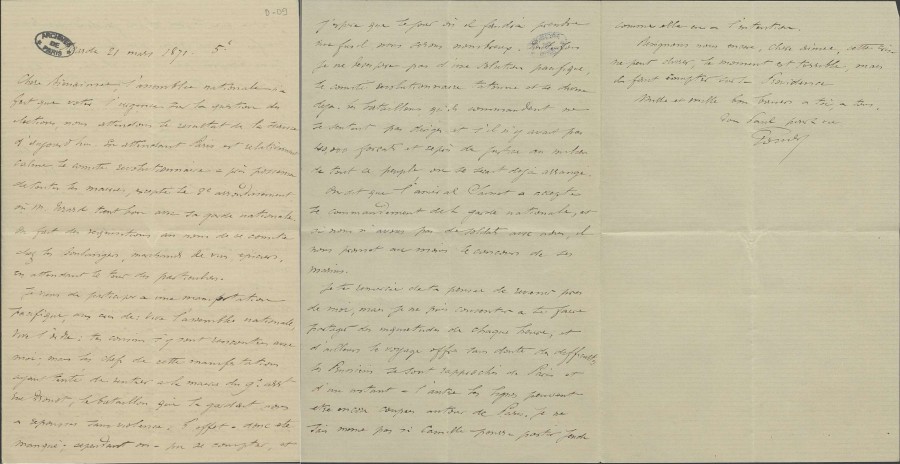

Lettre de Paul Pottier du 21 mars 1871

Date : 21 mars 1871

Thème : Le parti de l’ordre

Fonds : Fonds privés communaux

Cote : D1J 69, dossier 1049

Les Archives de Paris conservent la correspondance entre Paul Pottier, avoué de 41 ans habitant à Paris pendant le siège de 1870-1871, et sa femme, Berthe Lehideux, réfugiée avec leur fille Thérèse en Normandie. Celle-ci offre un témoignage de l’implication d’un Parisien anonyme dans les événements de la Commune.

Paul Pottier, exerçant une profession juridique, fait partie de la bourgeoisie Parisienne républicaine mais défavorable à l’insurrection. Le 19 mars, il se satisfait du calme régnant à Paris, où les passants se promènent, tout en qualifiant les insurgés de « républicains exagérés ». Sa préoccupation majeure n’est pas tant l’opposition entre Paris et Versailles que le fait que les Prussiens puissent devenir maîtres de Paris. Dans sa lettre du 20 mars, il fait le distinguo entre ce qu’il appelle « le parti rouge », et la « lie de la population », responsable de la mort des généraux Lecomte et Clément-Thomas. Son souhait est alors que la conciliation menée par les maires soit couronnée de succès, et que « la Chambre se montre sincèrement républicaine, car si le sentiment de réaction domine, nous sommes perdus ».

Paul Pottier s’implique personnellement dans les événements de la Commune à partir du 21 mars, en participant à une manifestation pacifique organisée par le mouvement anti-communard les Amis de l’ordre aux cris de « Vive l’Assemblée nationale, Vive l’ordre ». Ne croyant pas à l’éventualité d’une guerre civile la veille, il affirme le jour de cette manifestation que celle-ci est un moyen pour le « parti de l’ordre » de se compter avant de prendre les armes, même s’il ne désespère pas d’une solution pacifique. Paul Pottier participe à la manifestation du lendemain, qui se solde par une répression violente de la part de la garde nationale. Ses sentiments anti-communards prennent alors le pas sur son patriotisme, celui-ci affirmant au sujet des Prussiens « si c’est pour désarmer toute cette populace et rétablir l’ordre, je les supporterai avec moins de dégoût ». Paul Pottier prend les armes le 23 mars pour défendre le « parti de l’ordre ».

L’annonce du ralliement des maires au Comité central et de l’organisation d’élections plonge l’avoué dans l’embarras. Hostile au scrutin, qu’il considère comme illégal, et ne voyant aucune perspective d’amélioration de la situation politique, il décide de quitter Paris le 28 mars.

En une semaine, les lettres de Paul Pottier montrent l’ambivalence de nombreux Parisiens face à la situation de mars 1871. Si celui-ci condamne la violence des insurgés et trouve la Commune bien trop rouge, il reproche à l’Assemblée nationale son intransigeance et son anti-républicanisme, tout en étant inquiet de la présence des Prussiens à Paris. Au départ modéré, et ne croyant pas à la guerre civile, Paul Pottier affirme peu à peu un attachement à l’ordre qui le pousse à prendre les armes. Finalement, ce sont les vues de cette frange de la population, républicaine mais attachée à l’ordre qui triomphent à la suite de la Commune de Paris.

Pistes pédagogiques :

-

Paul Pottier est partagé, indécis, avant de trancher. Demander aux élèves de recenser les arguments pro et anti-communards qui se bousculent dans sa tête et pointer les raisons de sa décision finale.

-

Étudier les manifestations des Amis de l’ordre relatées dans la presse (journal Le Rappel, voir compléments).

-

Faire remarquer l’importance de la presse (et des correspondances) comme moyen de communication de l’époque par rapport à aujourd’hui.

Compléments :

-

Lettre de Paul Pottier à sa femme du 18 mars 1871. Archives de Paris, D1J 69, dossier 1049.

-

Lettre de Paul Pottier à sa femme du 19 mars 1871. Archives de Paris, D1J 69, dossier 1049.

-

Lettre de Paul Pottier à sa femme du 20 mars 1871. Archives de Paris, D1J 69, dossier 1049.

-

Lettre de Paul Pottier à sa femme du 22 mars 1871. Archives de Paris, D1J 69, dossier 1049.

-

Lettre de Paul Pottier à sa femme du 23 mars 1871. Archives de Paris, D1J 69, dossier 1049.

-

Lettre de Paul Pottier à sa femme du 24 mars 1871. Archives de Paris, D1J 69, dossier 1049.

-

Lettre de Paul Pottier à sa femme du 25 mars 1871. Archives de Paris, D1J 69, dossier 1049.

-

Lettre de Paul Pottier à sa femme du 26 mars 1871. Archives de Paris, D1J 69, dossier 1049.

-

Journal Le Rappel, 19 au 28 mars 1871, BnF Gallica.