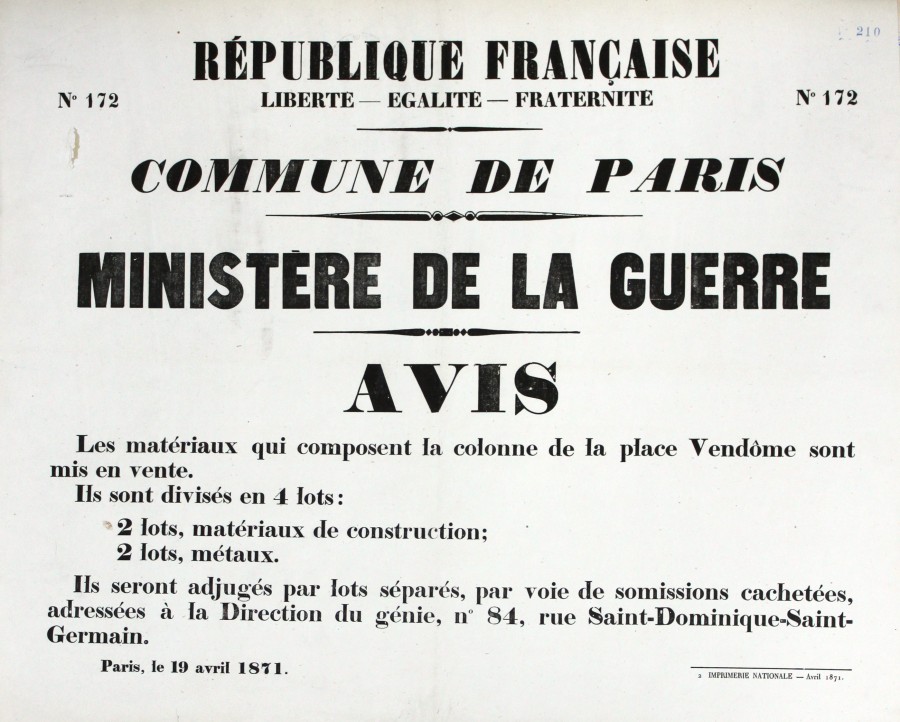

Avis de vente des matériaux de la colonne Vendôme

Date : 19 avril 1871

Thème : Les symboles de la Commune

Fonds : Documents figurés

Cote : ATLAS 529

Photographie des ruines de la colonne Vendôme

Date : Mai 1871

Thème : Les symboles de la Commune

Fonds : Documents figurés

Cote : 9Fi 4

La colonne Vendôme, inspirée de la colonne Trajan à Rome, est construite par Napoléon Ier en 1810 pour commémorer la bataille d’Austerlitz. Elle est surmontée de la statue de l’empereur en César en 1863. Dès le 14 septembre 1870, Gustave Courbet, président de la Commission des artistes, en demande la démolition au gouvernement de la Défense nationale, préconisant de la remplacer par un monument constitué de la fonte des canons prussiens et français formant un appel à constituer les États unis d’Europe.

Sur proposition du journaliste et membre de la Commune Félix Pyat, celle-ci décide de la démolition du monument le 13 avril 1871, y voyant « un monument de barbarie, un symbole de force brutale et de fausse gloire, une affirmation du militarisme, une négation du droit international, une insulte permanente des vainqueurs aux vaincus, un attentat perpétuel à l’un des trois grands principes de la République française : la fraternité ». Ses matériaux sont mis en vente de façon anticipée dès le 19 avril. Courbet propose d’en garder le sous-bassement, représentant l’histoire de la République, et de le surmonter par un génie représentant la révolution du 18 mars.

La colonne est finalement abattue au cours d’une grande fête le 16 mai 1871, l’exécution des travaux étant confiée à l’ingénieur Isaac Abadie et leur préparation à Jules Iribe. La chute de l’édifice est amortie par un lit de fagots et de fumier. Tenu pour responsable de cette démolition, Gustave Courbet est condamné à en payer la restauration et s’exile en Suisse où il meurt en 1877.

Pistes pédagogiques :

-

Préciser le rôle et la responsabilité de Gustave Courbet dans cet événement.

-

Faire réfléchir les élèves aux raisons qui motivent les dégradations du patrimoine à portée politique et leur faire chercher d’autres exemples. Leur demander si, selon eux, ces destructions sont justifiées ?

Compléments :

-

Rapport sur la démolition de la colonne Vendôme. Archives de Paris, VD6 1586 (page 1, pages 2 et 3).

-

Photographie de Fédérés au pied de la colonne Vendôme, 1871, musée Carnavalet.

-

Photographie de la colonne Vendôme avant sa démolition, Hippolyte Blancard, 1871, Bibliothèques patrimoniales de la Ville de Paris.

-

« La colonne Vendôme déboulonnée », Bertrand Tillier, L'Histoire par l'image.

-

Notice biographique d’Isaac Abadie, dans Le Maitron.

-

La colonne Vendôme après sa chute, 16 mai 1871, Jules Girardet, musée Carnavalet.

-

Renversement de la colonne Vendôme, La guerre et la commune, 1870-1871, p.92, BnF Gallica.

-

Sur Gustave Courbet, voir notive "Décret autorisant Gustave Courbet à rétablir les musées de la ville et à ouvrir les galeries au public".