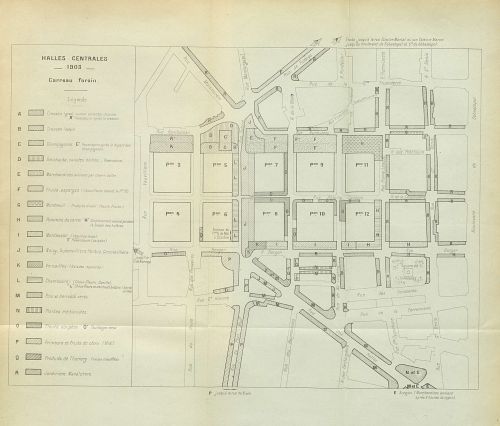

Le carreau des halles

Date : 1905

Thème : périmètre de vente

Fonds : bibliothèque des Archives de Paris

Cote : 21Eb 37

La superficie des pavillons reste insuffisante. Aussi, perpétuant un mode de fonctionnement en cours depuis le Moyen Âge, la vente officielle s’installe sur les trottoirs des rues alentour et sur les voies couvertes des pavillons avec un marquage au sol précis et réglementé : c’est le carreau des halles, ouvert tous les jours de 3h à 8h (horaires d’été). Des emplacements y sont notifiés et des taxes perçues par les agents de la préfecture de la Seine. La superficie du carreau varie suivant les saisons ; il est plus étendu au printemps et en été.

Dans l’arrêté du 20 avril 1908, le carreau est décrit comme « l’annexe de la vente en gros des fruits et légumes et des produits du jardinage ». Il comprend toutes les ventes en plein air des jardiniers-maraîchers, cultivateurs des environs de Paris ainsi que celles des horticulteurs-fleuristes. S’y ajoutent les approvisionneurs apportant des marchandises dont ils sont propriétaires (fleurs, fruits et légumes du midi et du centre de la France).

L’arrêté préfectoral du 20 juillet 1897 organise et divise le carreau est en deux grandes zones :

- La zone intérieure où les cultivateurs et approvisionneurs qui se font livrer ou qui amènent des produits achetés en dehors de Paris doivent produire un certificat (pour les cultivateurs) ou l’empreinte du timbre de l’octroi (pour les approvisionneurs). Ils placent devant leur marchandise une plaque de tôle réglementaire portant leur nom, leur qualité, etc. Pour les cultivateurs, cette plaque est écrite en blanc sur fond vert et pour les approvisionneurs, en vert sur fond blanc.

Cette zone est délimitée globalement : au nord par la rue Rambuteau, à l’est par la rue Pierre Lescot, au sud par la rue Berger et à l’ouest par la rue Vauvilliers. Elle comprend aussi la rue des Halles et de la Poterie, une partie de la rue des Bourdonnais et une partie de la rue Turbigo.

- La zone extérieure : elle comprend globalement l’extrémité de la pointe Saint-Eustache, une partie de la rue Rambuteau, la rue Montmartre et une partie de la rue Montorgueil. Pour y figurer, les marchands sont abonnés, comme les horticulteurs qui occupent le trottoir sud du pavillon n°7 et approvisionnent leur place toute l’année. En hiver, au début du siècle, ils présentent des fleurs cultivées sous serres du côté de Grenelle, Belleville et Montrouge.

Sur ces deux zones du carreau, les denrées sont réparties soit par produit vendu (cresson, pommes de terre...), soit par lieu de production de Versailles (poireaux, romaines, chicorée, persil...) qui comprend aussi des productions de Viroflay, Montreuil et Le Chesnay. Les productions de Chambourcy (choux-fleurs, choux de Bruxelles, fruits à pépins…) proviennent des villes de Poissy, Flins, Sarcelles, Groslay…

Pistes pédagogiques

-

Faire repérer sur le plan les différentes denrées vendues en dehors des pavillons.

-

Faire comprendre ainsi l’étendue du marché en gros et les réglementations nécessaires à son fonctionnement global.

-

Confronter le plan avec les photographies proposées en compléments pour les localiser sur le plan (voir église Saint-Eustache).

-

Repérer les plaques des cultivateurs ou des approvisionneurs sur la photographie de 1925 proposée.

-

Mettre en évidence le rôle des femmes pour les activités liées à la vente (les dames des halles).

Compléments

-

Photographie : le carreau en 1916. BHVP.

-

Photographie : marchand de primeurs devant Saint-Eustache, 1925. BHVP.

-

Illustration : arrivée des fraises sur le carreau, 1908. BHVP.