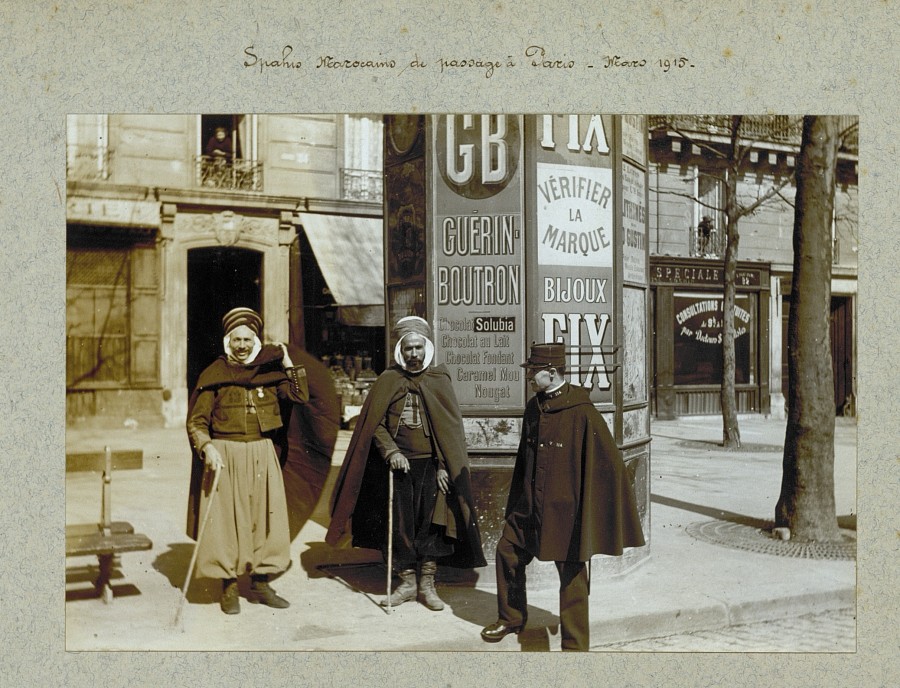

Spahis marocains à Paris, 1915

Date : 1915

Thème : Armée coloniale. Soldats coloniaux

Cote : 9Fi 8

À la veille de la Première Guerre mondiale, les soldats indigènes de l’armée d’Afrique côtoient les unités de métropole. La légion étrangère, les zouaves, spahis, tirailleurs et goumiers qui forment une partie des troupes issues de l’Empire colonial français sont déjà visibles des Parisiens lors du défilé du 14 juillet 1913.

Lors de la déclaration de guerre, dès les mois d’août et septembre 1914, trois divisions d’infanterie et des brigades indigènes sont envoyées sur le front. Ainsi, 25 000 tirailleurs algériens arrivent en métropole et sont envoyées sur le front. Ce sont principalement des engagés, mais la conscription dans les colonies provoque de nombreuses émeutes souvent sévèrement réprimées. La Tunisie et le Maroc fournissent également des troupes : 62 400 Tunisiens et 37 000 Marocains vont ainsi combattre sur les fronts de France et d’Orient. Sur les 40 bataillons de troupes nord-africaines qui sont au front cette année-là, 32 arrivent entre août et septembre 1914.

En 1915, cinq bataillons de chasseurs indigènes (brigade marocaine) sont envoyés directement dans la bataille de la Marne, à peine débarqués. La capitale voit arriver des soldats du monde entier pour les mener vers les différents fronts. Les spahis sont des cavaliers dont le corps d’armée est fondé en 1830. En 1914, il en existe 4 régiments et un cinquième est créé lors de la mobilisation générale. Pour beaucoup de Parisiens et de Français en général, c’est l'occasion d'un premier contact avec des Africains, Malgaches, Comoriens et Indochinois.

Pistes pédagogiques

- Décrire l’image en insistant d’abord sur le contraste des personnages avec l’arrière-plan.

- Analyser les trois personnages : costumes, posture et surtout regards.

- Faire ressortir la curiosité des Parisiens face à ces hommes en uniformes étranges venant de contrées inconnues.

- S’interroger sur leur réception à Paris : comme des soldats français ? Des indigènes ?

- Possibilité de croiser ce document avec d’autres comme ceux sur « la journée de l’armée d’Afrique et des troupes coloniales ».